Wilhelmine Kohn, Dr. Richard Kohn, Paul und Elise Kann

| Verlegeort: Campestraße 10 | Stadtteil: St. Johannis |

| Patenschaft: Jeffrey Metzger | Verlegedatum: 24. Oktober 2025 |

Biografie

Am 24. Oktober 2025 wurden vier Stolpersteine für Mitglieder der Familie Kohn vor der ehemaligen Kohnschen Villa verlegt. Pate der Verlegung war ihr Nachfahre Jeffrey Metzger. Wilhelmine starb entrechtet und enteignet 1940; ihr Schwiegersohn Paul Kann 1935. Ihr Sohn Richard wurde in Riga-Jungfernhof ermordet und ihre Tochter Elise im Ghetto Izbica.

Die Geschichte der Familie Kohn in Nürnberg beginnt mit Joseph Kohn, der 1850 erster jüdischer Bürger Nürnbergs in der Neuzeit wurde. Sein Bruder Anton folgte ihm nach wenigen Monaten. Beide stammten aus Markt Erlbach. Anton gründete 1872 das Bankhaus Anton Kohn, das um die Jahrhundertwende die größte Privatbank Bayerns war.

Antons Sohn, Emil Kohn, kam am 30. Oktober 1845 ebenfalls in Markt Erlbach zur Welt, als eines von acht Kindern.

Emil war Bankier und führte, zusammen mit seinem Bruder Georg Friedrich, das Bankhaus Anton Kohn nach dem Tod des Vaters. Emil saß von 1887 bis 1896 im Kollegium der Gemeindebevollmächtigten, war im Handelsvorstand aktiv und wurde als Handelsrichter an die Kammer für Handelssachen des Nürnberger Landgerichts berufen.

Am 18. November 1876 heiratete er Wilhelmine Maas, geboren am 17. Oktober 1858 in Grünstadt, Rheinland-Pfalz. Ihr Vater war Dr. med. Markus Maas.

Emil und Wilhelmine hatten vier Kinder: Martin, geboren am 26. Oktober 1877, Elise Sophie, geboren am 14. September 1879, Richard, geboren am 11. Februar 1881, und Johanna Karolina, geboren am 2. Februar 1882.

Nachdem Anton Kohn mit seiner Familie noch im Firmengebäude an der Königstraße 26 wohnte, erwarb Emil im Jahr 1897 das Anwesen Campestraße 10, wo er eine Familienvilla errichten ließ. Die Familie zog 1899 ein. Er starb sieben Jahre später am 5. März 1906.

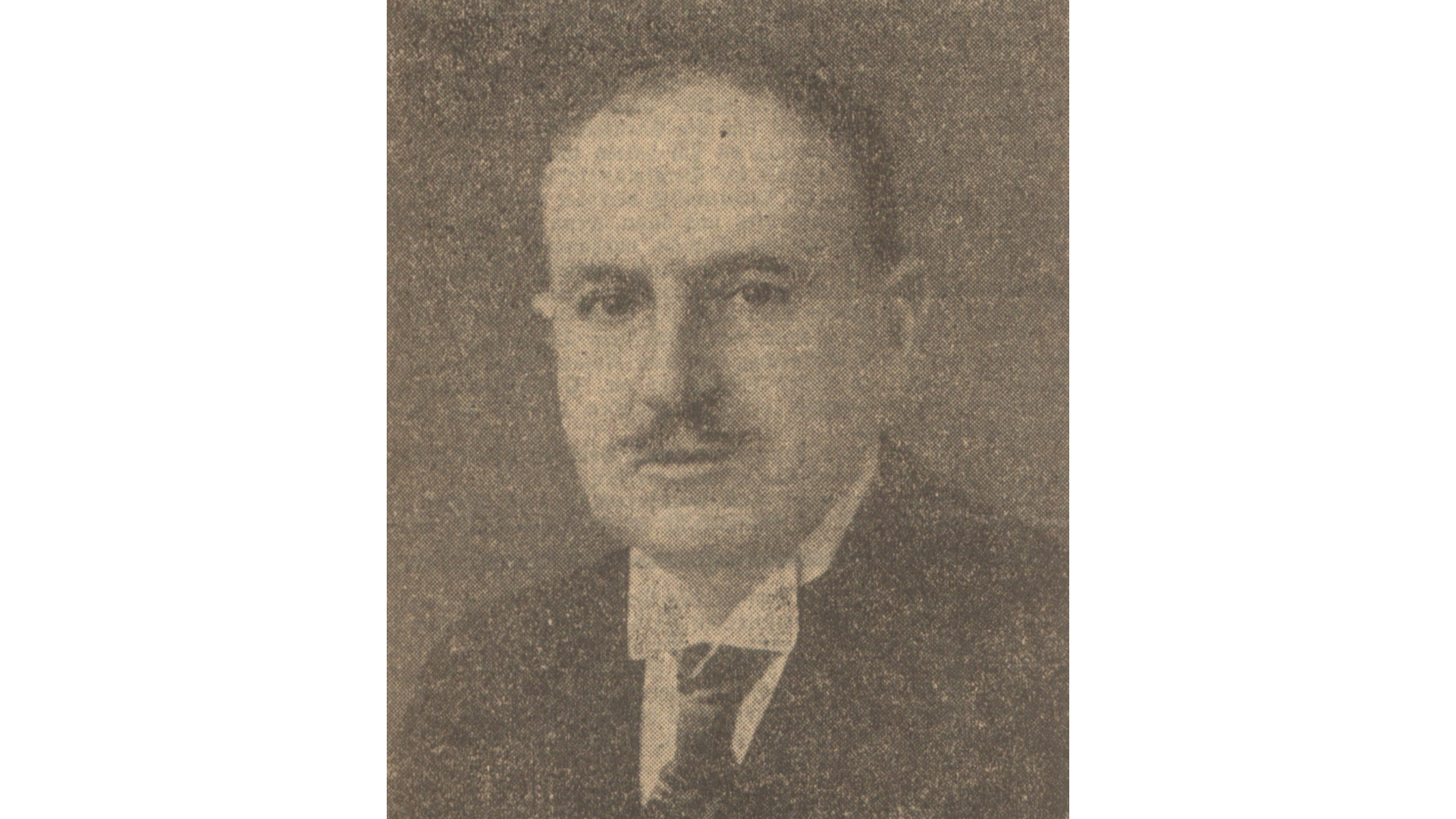

Sein Sohn, Dr. Richard Kohn, schloss das Jurastudium mit einer Promotion ab und erwarb die Zulassung als Rechtsanwalt, übte diesen Beruf jedoch nie aus. Kurz nach der Jahrhundertwende trat er in die Firma Anton Kohn ein. Er leitete die Bank zusammen mit seinem Bruder Martin. Wie sein Vater war Richard von 1914 bis 1919 Gemeindebevollmächtigter. Von 1919 bis 1924 gehörte er dem neugeschaffenen Stadtrat als Mitglied für die Deutsche Demokratische Partei an. Er war seit 1912 Mitglied des Handelsvorstands und ab 1922 Marktvorsteher. 1923 erhielt er den Titel Kommerzienrat.

Richards Schwester Elise wohnte ebenfalls in der Campestraße 10. Sie war für ihrer künstlerischen Begabung bekannt.

Am 3. Juli 1898 heiratete sie Paul Kann. Er wurde 2. Oktober 1868 in Nürnberg geboren, als Sohn von Josef Kann und Elise, geb. Erlbacher. Paul war gelernter Ingenieur und stellvertretender Präsident der Oberpostdirektion Nürnberg, vermutlich damals der höchste jüdische Beamte in Bayern.

Das Ehepaar Kann bekam zwei Töchter: Charlotte Babette Mathilde, geboren am 2. April 1899, und Helene Antonia Josefina, geboren am 6. September 1901. Paul starb am 4. Juni 1935.

Ab 1933 machten die Nationalsozialisten den Geschäftsbetrieb des Bankhauses Kohn zunehmend unmöglich. In der Nacht des Novemberpogroms 1938 wurde die Kohnsche Villa verwüstet. Im gleichen Jahr kam es zu der erzwungenen Liquidation des Bankhauses Kohn und dem erzwungenen Verkauf der Anwesen Königstraße 26 und Campestraße 10 . Die Nationalsozialisten nannten es „Arisierung“. Um Richard Kohn gefügig zu machen, nahm man ihn mehrere Monate unter dem Vorwurf der „Rassenschande“ in Untersuchungshaft. Die Kaufpreise für das Unternehmen und die Immobilien landeten auf Sperrkonten, auf die die vormaligen Besitzer keinen Zugriff hatten. Nun fehlten die Mittel für eine Auswanderung.

Wilhelmine zog Mitte November 1938 für sechs Wochen in das jüdische Altersheim in der Johannisstraße 17 und kehrte danach zurück in die Campestraße. Sie starb dort am 19. November 1940.

Dr. Richard Kohn wurde am 29. November 1941 nach Riga-Jungfernhof deportiert, wo er vermutlich am 26. März 1942 Opfer einer Massenerschießung wurde.

Elise wurde am 24. März 1942 ins Ghetto Izbica deportiert und dort ermordet.

- Stadtarchiv Nürnberg, C 21/X Nr. 1 Meldekarten.

- Stadtarchiv Nürnberg (Hrsg.), Gedenkbuch für die Nürnberger Opfer der Schoa (Quellen zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg, Bd. 29), Nürnberg 1998, S. 160, 175.

- Janetzko, Maren, Haben Sie nicht das Bankhaus Kohn gesehen? Ein jüdisches Familienschicksal in Nürnberg 1850 – 1950, Nürnberg 1998.